Réapprendre à oublier : plasticité cérébrale et résilience au trouble du stress post-traumatique

Un traumatisme est un événement caractérisé par sa violence, physique, psychologique, sexuelle, son occurrence soudaine, inévitable. Un deuil, une agression physique ou sexuelle, un grave accident, un attentat, peuvent être des exemples de traumatismes qui, subis sans que la personne n’ait les moyens de s’en prémunir sur le moment, vont parfois durablement impacter sa santé mentale et physique. Jusqu’à 50% % des personnes touchées par des événements de ce type peuvent développer ce que l’on appelle un trouble du stress post- traumatique (TSPT) caractérisé par un stress chronique, des reviviscences d’images et souvenirs intrusifs, un état d’hypervigilance et des stratégies d’évitement très handicapants sur le plan physique mais également psycho-social.1

Un programme de recherche pour comprendre les manifestations de la mémoire et de la résilience face aux traumas

En réaction aux attentats terroristes du 13 novembre 2015, des équipes de l’Equipex Matrice qui aborde l’articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, ont initié le programme 13 NOVEMBRE, mené par l’historien Denis Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache. Une dizaine d’études sont ainsi conduites en parallèle à travers une approche transdisciplinaire de la mémoire de ces attentats.

Pilotée scientifiquement par l’INSERM et le CNRS, l’« Etude 1000 » suit, durant 12 années, une cohorte de 1000 personnes touchées directement ou indirectement ou pas du tout par les attentats du 13 novembre. Celles-ci répondront à quatre entretiens sur dix ans en 2016, 2018, 2021 et 2026. Ce travail s’inspire de l’étude du psychologue américain William Hirst mené après l’attentat du 11 septembre 2001 et permet d’envisager comment les mémoires individuelles et collectives se forgent à la suite d’un événement violent.

Le volet biomédical du programme 13 novembre comprend également les études REMEMBER et GABA, dirigées par Pierre Gagnepain, chercheur en neurosciences au centre d’imagerie Cyceron à Caen. Celles-ci s’attachent plus particulièrement à étudier les processus et facteurs neuropsychologiques de résilience face au stress post-traumatique. Elles vont suivre 192 personnes de l’Etude 1000 à travers des examens de neuroimagerie sur 12 années.

Initiée à peine quelques jours après les attentats, REMEMBER s’intéresse aux facteurs de protection et aux marqueurs cérébraux qui sont associés à la résilience face au traumatisme. Les chercheurs comparent ainsi les résultats d’imagerie cérébrale, en particulier de l’hippocampe, chez 120 participants exposés aux attentats et 80 non-exposés, suivis depuis 2015. Dans un article scientifique publié dans Science Advances le 8 janvier 2025, ils ont décrit leurs travaux et démontré le rôle crucial de la plasticité des mécanismes cérébraux et l’évolution de ceux-ci pour faire face au TSPT et même en atténuer les symptômes.

La résilience, terme originairement employé en physique pour décrire la capacité d’un matériau soumis à un choc à absorber l’énergie en se déformant, a été largement popularisée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. En psychologie, il décrit la capacité d’une personne ayant expérimenté un ou des traumatismes à faire face au choc, s’en remettre et poursuivre sa vie d’une manière socialement adaptée et constructive. La résilience est également le reflet de la plasticité de la réponse du cerveau pour s’adapter et atténuer les effets délétères du stress induits par le traumatisme. C’est en effet cette « dynamique » que l’équipe de REMEMBER a souhaité étudier. Loin d’être uniquement imputable à un trait de personnalité statique, à une simple meilleure résistance au stress, ou à de meilleures capacités d’apprentissage face aux situations n’impliquant plus de danger imminent, la résilience serait en réalité induite par des phénomènes évolutifs, situés au cœur des régions liées à la mémoire et son contrôle, dans le cerveau.

Un passé qui ne passe pas

Le TSPT se caractérise notamment par des intrusions de la mémoire dite « traumatique » dans le quotidien. Celles-ci se manifestent par des souvenirs, sous la forme de « flashs » très précis, intempestifs et incontrôlables de l’événement, incluant des sensations : odeurs, bruits, images, qui sont une entrave importante à la bonne santé mentale des personnes. Les équipes du programme ont démontré dans de précédents travaux que ces intrusions sont dues à un dysfonctionnement des mécanismes de contrôle dépendant des régions préfrontales et régulant l’activité des circuits de la mémoire, et qui ne permet plus d’inhiber l’émergence de ces souvenirs. Selon Pierre Gagnepain : « Le souvenir traumatique est un peu comme un disque rayé, le défaut de mémoire serait la rayure du disque qui fait tourner le segment en boucle. En plus de cela, notre étude consiste à montrer que le dysfonctionnement des mécanismes de contrôle s’apparente au bras de lecture qui n’est plus assez flexible pour passer outre la rayure ». Ces dysfonctionnements ne sont en revanche pas observés chez les patients non touchés par un TSPT ou guéris.

A partir de là, l’équipe de l’étude REMEMBER a cherché à comprendre si et comment ces mécanismes sont susceptibles d’évoluer dans le temps afin de pouvoir, dans un futur proche, envisager de nouvelles voies thérapeutiques pour mieux accompagner les patients.

A partir de là, l’équipe de l’étude REMEMBER a cherché à comprendre si et comment ces mécanismes sont susceptibles d’évoluer dans le temps afin de pouvoir, dans un futur proche, envisager de nouvelles voies thérapeutiques pour mieux accompagner les patients.

Les participants à l’étude étaient des individus exposés aux attentats terroristes de Paris en 2015. De 8 à 18 mois après l’événement (temps 1) puis de 30 à 42 mois après (temps 2), les chercheurs ont ainsi collecté des données d’IRM fonctionnelles ainsi que des images à haute résolution de l’hippocampe. En parallèle, la sévérité des symptômes était évaluée via des questionnaires fondés sur les critères du DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques). L’échantillon comprenait 100 participants exposés et un groupe contrôle de 72 participants non exposés. Les entretiens ont révélé que 34 participants exposés souffraient d’un TSPT chronique, 19 étaient guéris du TSPT, 43 étaient asymptomatiques aux deux moments et 4 avaient développé un TSPT tardif.

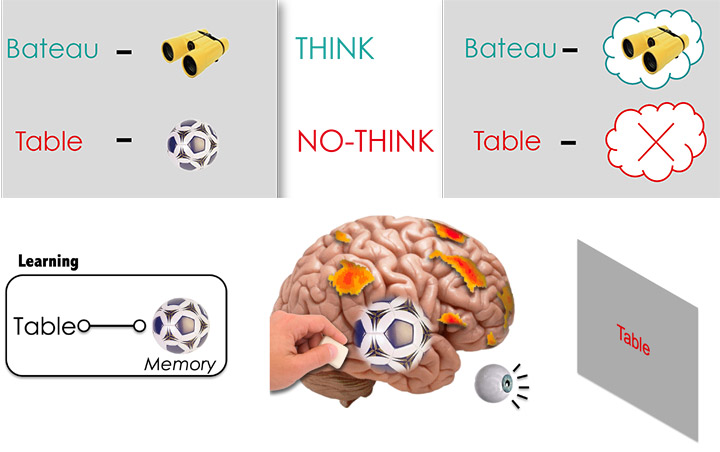

L’activité du cerveau sous IRM de participants était observée au travers des tests dits « think / no think (TNT) » afin de mesurer si la capacité d’inhibition du souvenir par l’hippocampe pouvait évoluer au cours du temps. Ils consistaient à demander aux participants d’apprendre des paires d’associations entre des mots et des images représentant des objets. Il leur était tout d’abord demandé de se rappeler (THINK) l’objet associé au mot très précisément. Puis d’essayer d’empêcher le souvenir de l’objet (l’image) d’entrer dans leur conscience (NO-THINK) à l’évocation du mot associé. Si l’objet revenait à l’esprit des participants pendant les tentatives de suppression, il leur était alors demandé de le chasser de leur esprit et de signaler après la fin de l’essai que le rappel du mot avait provoqué une intrusion de son objet associé dans leur conscience.

Cet essai permet de comparer les résultats en temps 1 (8 à 18 mois après l’attentat) et en temps 2 (30 à 42 mois après). L’hypothèse testée est ainsi celle d’un rééquilibrage plastique des mécanismes de contrôle de la mémoire dans le cadre d’une rémission du TSPT entre ces deux bornes temporaires. Les chercheurs ont également émis l’hypothèse qu’une plus grande capacité d’inhibition des souvenirs intrusifs entre les étapes 1 et 2 pourrait prédire des chances de rémission ou de réduction des symptômes en temps 3 (cinq ans après l’attaque) et donc être un marqueur de résilience chez les participants.

De même, l’hypothèse de dommages structurels sur l’hippocampe causés par un TSPT prolongé a également été testée via des observations IRM. Ainsi que la corrélation entre l’amélioration des mécanismes de contrôle de la mémoire et la réduction de l’atrophie de l’hippocampe, ce qui induirait que ces mécanismes jouent aussi un rôle dans l’atténuation des effets nocifs du stress sur le cerveau.

La plasticité du cerveau : un espoir pour la réduction des symptômes dans le temps

Les résultats de ces études ont démontré que la plasticité des réseaux cérébraux impliqués dans le contrôle de la mémoire régule la résurgence des souvenirs intrusifs chez les sujets en rémission.

À l’inverse, les individus exposés et touchés par un TSPT chronique continuent d’utiliser de manière excessive un contrôle prédictif de l’activité hippocampique pendant la tâche de NO-THINK, qui consiste à tenter d’interrompre la mémoire intrusive avant même qu’elle ne se produise (constituant une forme d’évitement de la mémoire), sans parvenir toutefois à réguler les intrusions indésirables, une fois présentes. Ils sont également concernés par une réduction du volume de l’hippocampe dans le temps comparé au groupe contrôle et aux sujets en rémission, lesquels voient au contraire cesser la progression de la réduction du volume de leur hippocampe.

Illustrations des tests Think / No Think

Ces résultats suggèrent que le rétablissement du contrôle des mécanismes initie la rémission, ce qui peut bénéficier à l’hippocampe et soutenir le processus de guérison dans une boucle vertueuse. De fait, la capacité à supprimer les souvenirs intrusifs est également associée à la suppression des émotions négatives qui y sont associées.

A l’inverse, la reviviscence de ces épisodes plonge l’individu concerné par le TSPT dans un état d’alerte perpétuelle et cette réponse mal adaptée au stress chronique exacerbe de même la survenue de souvenirs intrusifs dans une sorte de cercle vicieux, enseigne l’étude. Ces résultats prometteurs pourraient donc mener à envisager de prochaines pistes de traitement pour améliorer la vie des patients, figés dans un passé qui ne passe pas.

« On pourrait imaginer de nouvelles thérapies, complémentaires à celles qui sont déjà utilisées, pour venir stimuler les mécanismes de contrôle de la mémoire, et encourager la plasticité. L’avantage de cette approche serait d’agir sur les réseaux cérébraux sans mobiliser le système émotionnel et sans faire revivre les émotions traumatiques au patient », précise Pierre Gagnepain, dans un communiqué de l’INSERM.

A l’heure actuelle, les traitements indiqués pour le TSPT impliquent que le patient se réexpose au trauma et/ou se replonge dans le souvenir traumatique et l’état émotionnel qui y est associé. C’est le cas pour l’EMDR par exemple (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), une technique de désensibilisation et de reprogrammation par les mouvements oculaires. Cette réexposition peut néanmoins être couteuse sur le plan psychologique. La prescription d’antidépresseurs, la pratique de l’activité physique ou encore le dialogue au sein d’associations de victimes de traumas similaires sont également recommandés dans le traitement du trouble.

Pour continuer d’améliorer la connaissance des mécanismes de neurotransmission associés aux déficits d’inhibition de la mémoire, l’équipe poursuit ses travaux en investiguant particulièrement le rôle du récepteur GABA (acide gamma-aminobutyrique), principal neurotransmetteur inhibiteur de l’activité neurale, à travers un nouveau protocole complémentaire à REMEMBER.